龍之門(mén)教育董事長(zhǎng)黃向偉:混合式課堂如何賦能教與學(xué)

2019年9月20日,由保利威主辦的教育直播高峰論壇在北京成功舉行。龍之門(mén)教育董事長(zhǎng)以《混合式教學(xué),學(xué)習(xí)效果倍增的利器》為主題,從直播教學(xué)切入,探討混合式教學(xué)對(duì)學(xué)習(xí)效率的提升途徑與效果。

龍之門(mén)教育董事長(zhǎng)黃向偉

以下為分享內(nèi)容精選:

今天論壇主題是直播峰會(huì),有誰(shuí)知道中國(guó)在線教育第一個(gè)做直播的是哪家機(jī)構(gòu)?北京四中網(wǎng)校。這是事實(shí),今天和我一起來(lái)到現(xiàn)場(chǎng)的我們教學(xué)部主任,當(dāng)年還是一個(gè)小姑娘的時(shí)候開(kāi)始從事直播,現(xiàn)在已經(jīng)是一個(gè)高中生的媽媽了。

龍之門(mén)教育成立于2000年。2001年,龍之門(mén)教育與北京四中共同出資成立北京四中網(wǎng)校,目前服務(wù)3000多所公立校,學(xué)生300多萬(wàn)人、每年培訓(xùn)教師10萬(wàn)人、業(yè)務(wù)覆蓋全國(guó)200多個(gè)城市。在海外,北京四中網(wǎng)校也有一個(gè)龐大的服務(wù)體系,已在日本東京、法國(guó)里昂、希臘雅典成立海外分校,并與五大洲47個(gè)國(guó)家1232所華文學(xué)校實(shí)現(xiàn)合作。直播課涉及80多個(gè)國(guó)家,1萬(wàn)多名老師。

龍之門(mén)教育旗下業(yè)務(wù)涉及四個(gè)板塊:

第一是對(duì)公服務(wù),從教育信息化到公立學(xué)校智慧課堂。

第二是在線課外輔導(dǎo),這是我們最傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)。從2001年開(kāi)始到今天,四中網(wǎng)校一直保留這塊業(yè)務(wù),可惜中間有幾年并沒(méi)有很好地去發(fā)展它,所以錯(cuò)過(guò)了一些風(fēng)口。

第三是賦能教育機(jī)構(gòu),基于智慧教育的經(jīng)驗(yàn)以及人工智能、大數(shù)據(jù)的加持,打造一個(gè)教學(xué)系統(tǒng)賦能校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。

第四是素質(zhì)教育,素質(zhì)教育是在2014年孵化的一個(gè)極具人文情懷的業(yè)務(wù),龍之門(mén)大語(yǔ)文,大家知道大語(yǔ)文是這幾年非常熱點(diǎn)的一個(gè)項(xiàng)目。

1、直播這些事

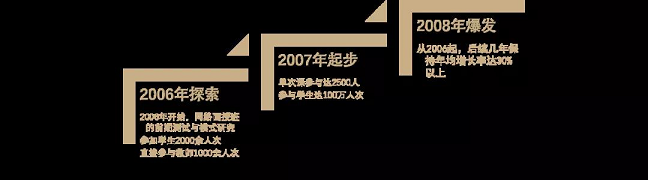

龍之門(mén)教育從2006年開(kāi)始探索在線直播授課,同年開(kāi)通“網(wǎng)絡(luò)面試班”欄目,是業(yè)內(nèi)使用直播技術(shù)為教學(xué)服務(wù)的先行者。

在此之前我們還做了點(diǎn)播課,把視頻碼流壓縮質(zhì)量最低,放在整個(gè)大屏幕上只是一個(gè)小豆腐塊,但學(xué)生覺(jué)得很新鮮,身處在很遠(yuǎn)地方能看到北京的名師上課,所以四中網(wǎng)校也是中國(guó)第一個(gè)做點(diǎn)播課的在線教育機(jī)構(gòu)。

2006年起步,到2007年網(wǎng)絡(luò)環(huán)境改善一點(diǎn),教學(xué)成果還不錯(cuò),很多學(xué)生在線來(lái)學(xué)習(xí),我還記得2017年春節(jié),一位老師給孩子們講春節(jié)的民俗,那節(jié)課是當(dāng)年全球同時(shí)在線聽(tīng)課人數(shù)最多的一節(jié)課,超過(guò)5000個(gè)學(xué)生。

當(dāng)時(shí)我們的直播應(yīng)用已經(jīng)很豐富了。除了給學(xué)生做直播課,還給老師做遠(yuǎn)程教研。一些集團(tuán)學(xué)校做集體備課,我們內(nèi)部的業(yè)務(wù)成長(zhǎng),比如說(shuō)每年舉辦的師業(yè)務(wù)PK大賽,學(xué)生在異地,評(píng)委在異地,這個(gè)活動(dòng)做了很多年,每年P(guān)K大賽都非常熱鬧。

2、混合式課堂

中國(guó)學(xué)生的學(xué)習(xí)負(fù)擔(dān)非常重。去年國(guó)家有一系列文件,對(duì)校內(nèi)教師進(jìn)行規(guī)范,核心訴求就是給學(xué)生減負(fù)。

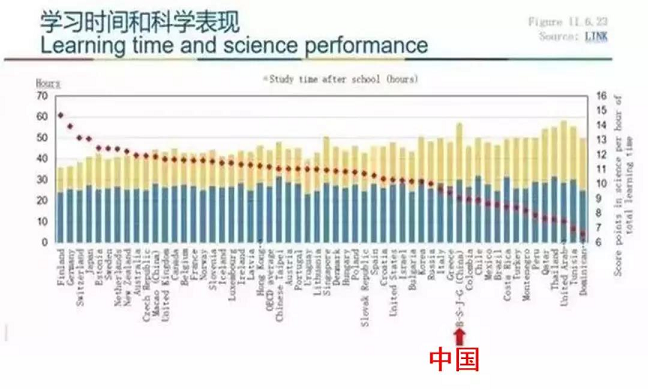

中國(guó)學(xué)生每周學(xué)習(xí)時(shí)間比芬蘭多20小時(shí);比日本多10小時(shí);比韓國(guó)、新加坡多5小時(shí)。從全球來(lái)看,中國(guó)幾乎是校外學(xué)習(xí)時(shí)間最長(zhǎng)的國(guó)家。

學(xué)生課業(yè)負(fù)擔(dān)重,為什么?考試千軍萬(wàn)馬過(guò)獨(dú)木橋,是客觀原因。但在這個(gè)過(guò)程中,太多學(xué)生花費(fèi)大量時(shí)間做無(wú)用功,做重復(fù)勞動(dòng)。

紅色曲線圖代表各國(guó)學(xué)習(xí)效率;

黃色柱狀圖代表校外學(xué)習(xí)時(shí)間。

我們?nèi)绾瓮ㄟ^(guò)技術(shù)去幫助學(xué)生?減負(fù)并不只是把學(xué)生學(xué)習(xí)量減少,而是幫助學(xué)生提高學(xué)習(xí)效率,通過(guò)增效去減負(fù)。可以數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng),可以設(shè)計(jì)場(chǎng)景化,可以個(gè)性化的去對(duì)學(xué)生因材施教,就不要去刷無(wú)謂的題了,根據(jù)你的問(wèn)題精準(zhǔn)推送你所需要的教學(xué)資源。

教育信息化、現(xiàn)代化已經(jīng)是國(guó)家戰(zhàn)略,習(xí)主席在國(guó)際人工智能與教育大會(huì)賀信里面寫(xiě)到:“加快發(fā)展伴隨每個(gè)人一生的教育,平等面向每個(gè)人的教育,適合每個(gè)人的教育,更加開(kāi)放靈活的教育。”

“更加開(kāi)放靈活的教育”,給從業(yè)者非常大的想象空間。

教育3.0時(shí)代來(lái)臨,從農(nóng)耕到工業(yè),再到現(xiàn)在的信息智能文明時(shí)代,我們對(duì)教育可以有很多新構(gòu)想,可以通過(guò)人工智能引入個(gè)性化、體驗(yàn)式、合作式學(xué)習(xí)、互動(dòng)式教學(xué)等形式,讓真實(shí)與虛擬的課堂并存。

這個(gè)課堂就是我們說(shuō)的混合式課堂。

谷歌CTO雷·庫(kù)茲韋爾說(shuō)過(guò)一句話:“不斷減輕人類(lèi)痛苦是技術(shù)持續(xù)進(jìn)步的主要?jiǎng)恿Γ魈欤豢芍瑓s依舊可期。”這句話我特別喜歡,當(dāng)下變化非常之多,我們才能從中看到機(jī)會(huì)。

技術(shù)的加持可以讓我們?nèi)?gòu)想跨時(shí)空現(xiàn)實(shí)的開(kāi)掛課堂。通過(guò)線上優(yōu)質(zhì)教學(xué)和線下課堂互動(dòng),結(jié)合課前整合性教學(xué)設(shè)計(jì)和課后精準(zhǔn)AI測(cè)試,實(shí)現(xiàn)個(gè)性化教學(xué)的大規(guī)模應(yīng)用。我這里面寫(xiě)了先探討幾種模式教學(xué),有啟發(fā)式、探究式、討論式、參與式等等。

教育公平與質(zhì)量是教育改革長(zhǎng)期奮斗目標(biāo)。起點(diǎn)公平是入學(xué),結(jié)果公平是考試,中考、高考,是由政策驅(qū)動(dòng)的。我們行業(yè)應(yīng)該作用于哪里?過(guò)程。在這個(gè)過(guò)程中,既可以讓學(xué)生享受到線上優(yōu)質(zhì)教學(xué)資源,同時(shí)關(guān)注學(xué)生課堂內(nèi)的學(xué)習(xí)過(guò)程,以幫助學(xué)生提高效率。

有限時(shí)間內(nèi)的學(xué)習(xí)效率,是檢測(cè)一個(gè)教學(xué)模式是否有質(zhì)量的重要標(biāo)準(zhǔn)。

我們不僅僅關(guān)注學(xué)生,還有老師。老師通過(guò)在線的教學(xué),一是實(shí)現(xiàn)個(gè)人的專(zhuān)業(yè)度提升,二是利用現(xiàn)代技術(shù)做出更好的教學(xué)設(shè)計(jì)。

我們探討出的方法是線上線下融合的班級(jí)化智慧學(xué)習(xí)。

3、給師生賦能

基于這些思考我們架起兩個(gè)支撐點(diǎn)。第一是教研,龍之門(mén)成立19年以來(lái),鍛煉生成一個(gè)非常強(qiáng)大的能力——信息技術(shù)與教學(xué)深度融合應(yīng)用創(chuàng)新的能力。現(xiàn)在我們的教學(xué)體系里面包括教學(xué)資源、技術(shù)平臺(tái)、應(yīng)用場(chǎng)景,應(yīng)用場(chǎng)景分很多種,我們稱(chēng)之為教無(wú)定法,場(chǎng)景化教學(xué)非常重要。

另外一個(gè)支撐點(diǎn),就是在四年前,我們完成應(yīng)該是中國(guó)第一個(gè)初高中數(shù)理化三學(xué)科的知識(shí)圖譜,已經(jīng)申請(qǐng)專(zhuān)利。通過(guò)這個(gè)知識(shí)圖譜,我們有一個(gè)自適應(yīng)學(xué)習(xí)系統(tǒng)。

目的是什么?首先是給學(xué)生學(xué)習(xí)賦能。

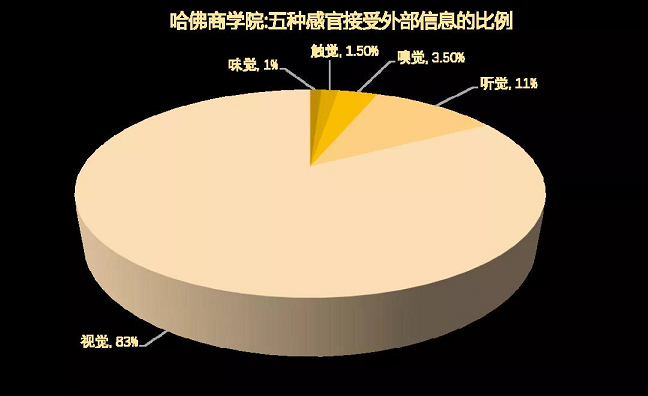

哈佛商學(xué)院一個(gè)調(diào)查很有意思,人每天的信息獲取,最高效率通道是視覺(jué),占到83%,聽(tīng)覺(jué)占到11%,視覺(jué)容易疲勞,而聽(tīng)覺(jué)不容易疲勞。

所以技術(shù)和教學(xué)融合最核心的是通過(guò)充分調(diào)動(dòng)視覺(jué),讓學(xué)生對(duì)課堂產(chǎn)生新鮮感和興趣,覺(jué)得不枯燥。同時(shí)調(diào)動(dòng)聽(tīng)覺(jué),讓學(xué)生想象力有更好的發(fā)展空間,而又不容易疲憊。所以我們做了很多種課堂教學(xué)模式,線上線下,校內(nèi)校外,有不同的組合。

同時(shí)賦能老師。我們的技術(shù)能給老師帶來(lái)哪些工作,我覺(jué)得也是一種減負(fù),比如批改作業(yè)、了解學(xué)情,通過(guò)數(shù)據(jù)進(jìn)行精準(zhǔn)分析,老師通過(guò)這些數(shù)據(jù),基于經(jīng)驗(yàn)的教學(xué)轉(zhuǎn)移到基于精準(zhǔn)數(shù)據(jù)的教學(xué),提高教學(xué)效率。

這是我們剛剛上線的APP,通過(guò)跟老師學(xué)、跟AI學(xué)、自己學(xué)三大場(chǎng)景構(gòu)建混合式教學(xué),覆蓋學(xué)生課外學(xué)習(xí)全場(chǎng)景,進(jìn)一步幫助學(xué)生提升學(xué)習(xí)效率。

無(wú)論如何,我們身處這個(gè)行業(yè)應(yīng)該充滿(mǎn)期待,尤其現(xiàn)在技術(shù)越來(lái)越強(qiáng)大,雖然國(guó)家有一系列政策管控市場(chǎng)環(huán)境,但是教育關(guān)乎國(guó)計(jì)民生,這個(gè)市場(chǎng)只會(huì)越來(lái)越大。只要我們不忘初心,一定是會(huì)在這個(gè)領(lǐng)域有收獲的,謝謝。